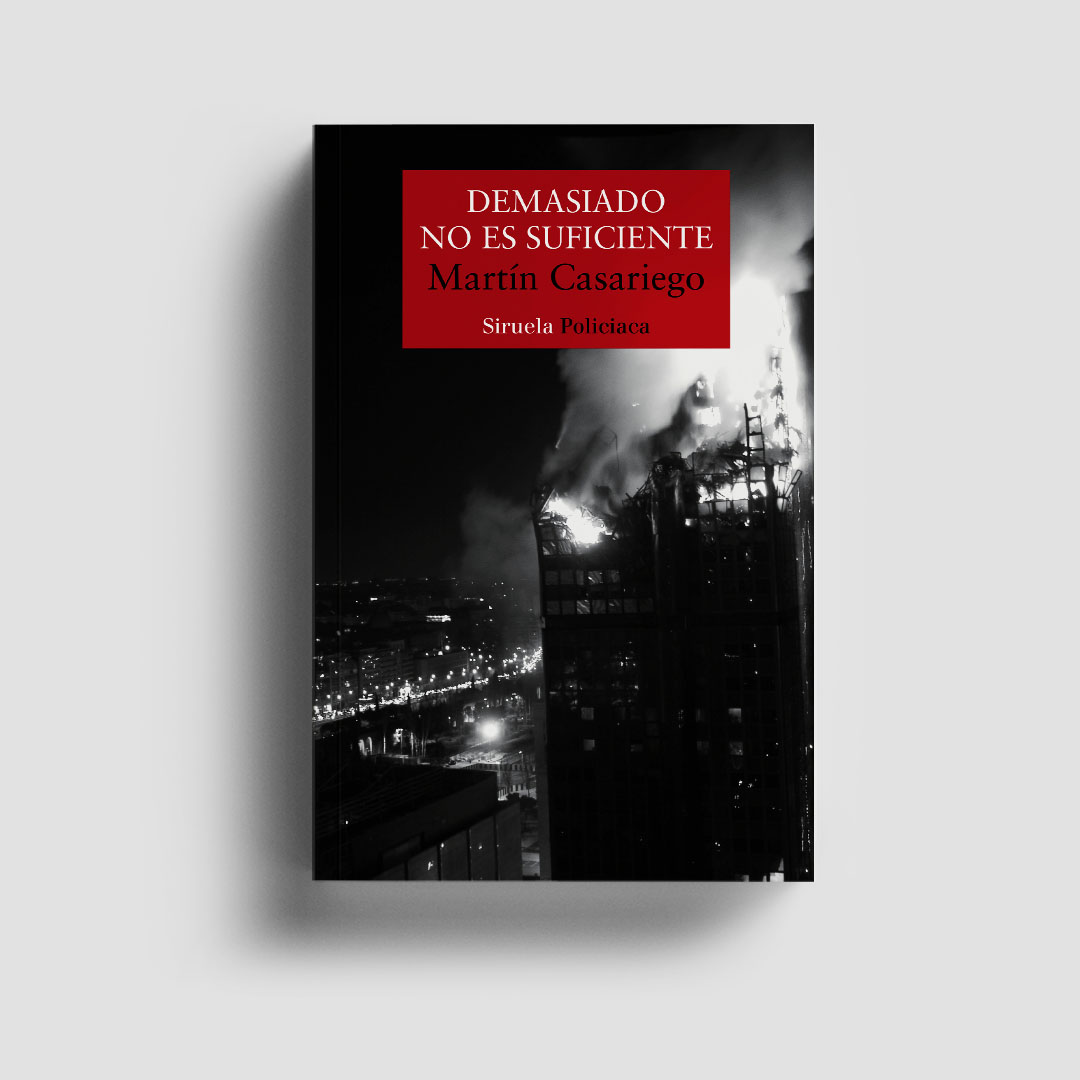

Tras unos años con más sombras que luces entre Colombia, México e Irak, Max regresa a Madrid en 2004. En un bar, la ciudad y el recuerdo de Elsa se le caerán encima, al descubrir entre sus botellas la escultura de Bastet que adornaba El Gato Azul. Allí le encontrará Robocop, excompañero de sus tiempos de guardaespaldas en el País Vasco, y ahora a las órdenes de SK, un hombre de negocios sin escrúpulos que le ofrecerá una suma astronómica por jugarse la vida para rescatar a su hija Sibila, caída en manos de la despiadada mafia búlgara. Pero esto no ha hecho más que empezar…

Tras Yo fumo para olvidar que tú bebes y Mi precio es ninguno, esta nueva entrega de la serie protagonizada por Max Lomas —ya una referencia inexcusable dentro del panorama negrocriminal en español— nos presenta una historia tan dura y descreída como iluminada por explosiones del humor más inteligente, que actualiza y homenajea por igual a los clásicos del género.

• «Con sabor de western, cine negro y diálogos ágiles, cada página es un cóctel de literatura y pulp que hará las delicias de cualquier lector. La saga de Max Lomas se ha hecho con un hueco destacado en la galería de los más sólidos personajes de la novela negra». (Pedro Brotini, El primer marcapáginas)

Visión personal

Una vez decidido a lanzarme a hacer del Max Lomas de Mi precio es ninguno el personaje de una serie, planeé el esquema con al menos tres novelas, con aquella ya publicada en 1996 como eje. Comencé por escribir una continuación, dando un salto hacia adelante de ocho años para encontrarme, en 2004, con un Max de más de cuarenta años y con mucho pasado a las espaldas. Muy pronto tuve el título, que sigue la línea del juego de palabras con un toque contradictorio o levemente absurdo: Demasiado no es suficiente. Pero mientras escribía, y, sobre todo, mientras releía en paralelo Mi precio es ninguno, vi claro que necesitaba saber de dónde venían el protagonista y su chica, Elsa. Así que, después de tener una versión que consideraba aceptable, me puse con la precuela, Yo fumo para olvidar que tú bebes. Y, en un juego de simetría, me fui bastante atrás en el tiempo, a 1988.

Cuando estuvieron publicadas las dos primeras entregas, tocaba repasar lo que había dejado sin rematar por completo. Y en la primera relectura me di cuenta de que tenía mucho trabajo por delante…

Críticas

Entrevistas

Entrevistas concedidas con motivo de la publicación del libro.

Primer capítulo

Palabrucos como el im-poder del in-ahora sin ser =, la única forma de poder el poder igualitarista, todas mandamos y gobernamos por igual, de este mundo sacaras lo que no metas, = igualitarismo,

Si usted estuvo conmigo en El Gato Azul en 1996, dé un salto adelante de ocho años. En caso contrario, retroceda, cambie la fecha de su ordenador, móvil, calendario o lo que tenga más a mano. Rebobine. ¿Ve qué sencillo? Ha viajado a diciembre de 2004, un año en el que en Madrid proliferaban los ajustes de cuentas entre criminales extranjeros, los delitos crecían, se calculaba que había dos mil delincuentes repartidos entre cien bandas organizadas, se hablaba, con algo de exageración, de que la capital era un hipermercado armamentístico. En marzo, unas bombas colocadas en unas mochilas en diversos trenes de Madrid por terroristas islámicos habían matado a cerca de doscientas personas. Ante ese panorama, figuras que merecerían una cuidadosa atención podían pasar más o menos desapercibidas, y escribo esto pensando en cierto sujeto diabólico apodado Chucky, o Demian.

Habían cambiado muchas cosas, el tiempo no pasa en balde. En México dejé de beber, casi. Me ganaba la vida pilotando una avioneta, fotografiando cultivos para poder analizarlos y mejorar su rendimiento. Incluso fundé una familia, pero aquella nueva vida terminó siendo un viaje a los infiernos. Y para dejar atrás todo, incluso para acabar conmigo mismo, hui a Irak, antes de retornar a Madrid.

Mi madre me había donado un ático con unas vistas espectaculares de la ciudad: el Retiro, la puerta de Alcalá, Correos, Cibeles, el edificio Metrópolis, el Círculo de Bellas Artes, se mostraban ante mí…

Y la ciudad, como queriendo recaudar su tributo, me aplastó. Cayó entera sobre mí: sus paseos y avenidas, sus calles estrechas, sus edificios históricos, sus parques, sus bares elegantes y sus antros, sus museos, sus restaurantes, su vida. Y, especialmente, cayó sobre mí la sombra de Elsa. Su sonrisa, su expresión levemente irónica, su piel. Habían pasado ocho años desde lo de El Gato Azul, pero, a las dos semanas, fue como si hubieran pasado ocho horas. Y todo porque un mal día entré en el Bar Tolo.

Abandoné la idea de trabajar, pues me sentí sin fuerzas incluso para volver a huir.

Atrapado.

Embrujado.

Y no había mucha diferencia entre que estuviera viva dentro de mí o que estuviese muerta. Yo estaba también muriéndome, porque la estaba olvidando poco a poco. «Si nuestro afecto a los muertos se va debilitando, no es porque hayan muerto ellos, sino porque morimos nosotros». Eso escribió Proust. ¿Y acaso no sentía yo algo así?

Y volví a beber, cambiando el whisky por el tequila, y El Gato Azul por el Tolo.

Así que está a finales de 2004 y tiene la suerte de estar conmigo. Y es que, pese a todo, estoy enamorado de mí: hay tantas cosas en mí que son tan deliciosas…

Hoy, la pizarra de fuera anuncia: «¡Comida casera! ¡Los mejores mejillones de España!». No son los mejores ni de esta calle. ¿Caseros? Yo vi cómo abrían las latas. ¿Las cro- quetas? Congeladas. En cuanto al infantil uso de exclamaciones, para reforzar el mensaje, me recordaba a los títulos de los episodios de El capitán Trueno: «¡La astucia de Omar!», «¡Los jinetes fantasmas!», «¡La furia llameante!».

¿Huele la fritanga? Pues ya está allí. El Tolo se hallaba a diez minutos caminando desde mi ático. Bartolo era quien lo regentaba. Gracias a un alquiler de renta antigua podía llevar un bar que, en uno de los barrios más caros de Madrid, parecía detenido en los años setenta, con un televisor siempre encendido, colgado del techo, afortunadamente con el volumen bastante bajo por lo general. Él tenía cincuenta, peludo por todas partes excepto por la cabeza. Había enviudado a los nueve años de casarse, y desde entonces era un célibe involuntario. Fruto de su matrimonio tenía una hija, Josefina, mucho más espabilada que él.

En aparente contradicción con su carácter pacífico, era un aficionado a las historias de crímenes, secuestros, asesinatos y dedos cortados. No solo coleccionaba recortes de periódicos y revistas con noticias de sucesos, sino también objetos relacionados con los casos. Y no cabía ninguna duda de que conocía lo del tiroteo en El Gato Azul, de cómo ocho años atrás alguien se había cargado a García y toda su banda en tres minutos. Lo que ignoraba era que yo había sido el único superviviente de aquella ensalada de plomo, sangre y pólvora. Y tampoco sabía que en esos mismos tres malditos minutos había muerto Elsa, la mujer que había bendecido la tierra durante veintiocho años. Y no cabía ninguna duda, digo, porque tras la barra, entre las botellas, se erigía la escultura de la diosa egipcia del amor y la resurrección. Una copia idéntica, pensé el mal día en el que entré y la vi, la diosa egipcia con el medallón de Jepri, el dios Sol, el escarabajo que empuja el disco solar, símbolo de la resurrección. Y me senté y pedí un tequila, y Madrid entero cayó encima de mí, y la gata mirándome, haciendo presente la muerte de Elsa, de García y de sus muñones. Y pregunté al camarero qué era esa escultura. Me explicó que la había sacado de otro bar, un bar que se llamaba El Gato Azul, en el que había habido un duelo de pistoleros al estilo del Lejano Oeste, que le gustaban las historias de crímenes, y que ese gato lo había visto todo y por eso había pagado mil duros por él.

Así que no era una copia: era la misma escultura. Y fue como un puñetazo que me noqueó.

Y ese era el verdadero y casi único motivo por el que acudía a diario al bar, como imantado por esa maldita gata egipcia y azul, que reapareció en mi vida por casualidad.

Si Bartolo conociera mi identidad, me trataría con más respeto. Pero le había dicho que me llamaba Samuel Espada. Quería mantener una especie de anonimato. Samuel Espada, Sam Spade, un guiño a las novelas negras que habían entretenido mi adolescencia. Samuel Pala me gustaba menos.

—¿Te pongo algo, Samuel?

—El camello es el animal que más aguanta sin beber. ¿Tengo pinta de camello?

Siempre me lo preguntaba, aunque supiera la respuesta.

Dos días sobraban para conocer mis costumbres.

—¿Qué va a ser?

—Un tequila.

—¿José Cuervo?

—El único que tienes.

—Intenté localizarte el otro día. Pero como no tienes móvil…

Esa era Josefina, la hija de Bartolo, con quien vivía en la parte de arriba del bar, cerrada al público, donde había un baño con ducha y dos dormitorios. Cocinar, comer y ver la tele lo hacían abajo. Bartolo creía que era virgen, casta y pura. Yo no.

—No me gustan los móviles. Soy un clásico. —Señalé la botella de tequila sobre la barra.

No iba con el siglo. No navegaba por internet, no tenía móvil. Nada de nada. A veces sentía que todo lo que tenía me sobraba. Y la ausencia de Elsa era algo casi físico. En Madrid, tras Irak, empecé a tener mis escarceos, sin repetir ni una sola vez. Quizá fuese un modo de escapar del recuerdo de Elsa. O quizá sea, simplemente, que soy un hombre y la carne es débil. No lo sé. Lo que sí sé es que soy lo opuesto a Bartolo: un imán para las mujeres. A partir de los quince metros, ellas son brújulas y yo el Norte. Es algo propio de un superhéroe: un don y, a la vez, una maldición. Bueno, ese era el paisaje de mi vida en los últimos tiempos: Bartolo, su hija y un bar anodino.

Tolo se acercó con un periódico entre las manos. Últimamente le obsesionaba Alfredo Galán, el Asesino de la Baraja, cuyo juicio se estaba celebrando en esos días. Había cometido seis asesinatos con una Tókarev TT-33, calibre 7,62, comprada en Bosnia, cuando estaba allá como cabo del Ejército en una misión humanitaria. Le costó unos cuatrocientos euros. De vuelta a España dejó el Ejército y olvidó su misión humanitaria. Tal vez pensara que ya había hecho bastante bien, y que tenía que equilibrar la balanza.

—Je, mira lo que dice aquí. El asesino siempre daba los buenos días a sus víctimas y les pedía «por favor» que se arrodillaran antes de dispararles «porque la educación es lo primero en la vida». Comenzó cargándose a un conserje de un edificio de la calle Alonso Cano, delante de su hijo de dos años. Qué bicho más malo. En el segundo asesinato, en Alameda de Osuna, dejó un as de copas. A otro le pegó un tiro en la cabeza y tuvo suerte, no murió. Más suerte tuvo su amiga, la pistola se le encasquilló cuando iba a disparar. ¿Y sabes por qué se encasquilló? Por una bolsa de ajos que sujetaba al cargador con cinta aislante para no perder los casquillos. Me encantan esos detalles. Ahí es donde está la salsa, en los detalles. La bolsa de ajos de allí —señaló los cachivaches que, entre las botellas, acompañaban al gato azul— no es la original. Imposible conseguirla, pero es idéntica. Comprada en el mismo supermercado.

Josefina desapareció escaleras arriba. Aprovechaba los tiempos muertos para estudiar. Estaba en segundo de Derecho, y andaba sacándose el carné de conducir.

—Alfredo Galán es una «persona normal, con muchas amistades y a la que le gusta gastar bromas», según un excompañero suyo del Ejército. Se entregó en Puertollano, diciendo a los agentes: «Soy el Asesino de la Baraja, y estoy harto de la ineficacia policial».

Bartolo continuó con su cháchara habitual, pero yo estaba ya en mi nube.

Y mi nube no era precisamente el hogar de un ángel.